2015/7/11

◆詩を選ぶ:レイナルド・アレナス『自作の墓碑銘』

いくつも選択肢があるように見えても、結局は、二者択一。そこにいたるまでにひとり悶々とする、追討ちをかけるかのように外野が口をはさむ。そのたびに迷いが生じる。そして、初心を貫くにせよ、もう一人の自分と妥協するにせよ、最後に1つを選ぶために、自己責任となる判断を支える論理を求めようとする。

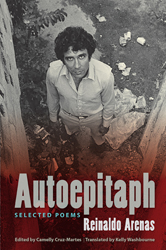

Autoepitaph: Selected Poems

(University Press of Florida, 2014)

今年(2015年)は、レイナルド・アレナスが自死して25年に当たる。その区切りのいい年に向けてということではないのだろうが、昨年末、レイナルド・アレナス『自作の墓碑銘』という本がフロリダ大学出版局から出た。タイトルは英語、表紙には編者キャメリー・クルス=マルテス、訳者ケリー・ウォッシュボーンとある。この「自作の墓碑銘」というタイトルには覚えがあった。映画『夜になるまえに』のパンフ(CINEMA RISE No.111、アスミック・エース、2001)に「言葉を紡いで自由な世界へ」という駄文を載せたが、そこでこの詩を訳して用いていたからだ。

アレナスの詩集はまず『製糖工場』、それを取り込む形で、『ハンセン病病棟(詩3部作)』というタイトルのもと、『製糖工場(創設)』『6月に舌を出して死ぬこと(都市)』『ハンセン病病棟(エクソダス)』と、それぞれ副題を付して一冊の本になる。さらに『意思表明をしながら生きる』と併せ、アレナスの没後、友人であったフアン・アブレウの序文を付した全詩集『インフェルノ』が出ている。

英訳版『製糖工場 El Central』

(ポケット判、Avon Books,1984)

これまで英訳は1984年にエイヴォン社が出した『製糖工場』しかなく、それも今は絶版。となると、『自作の墓碑銘』ではどんな詩が選ばれているのか、その点に関心が集まる。だが本を開けると、驚きだった。翻訳詩、原詩が別個にまとめられた2部構成、ウォルシュ大学のクルス=マルテス准教授、ケント州立大学のウォッシュボーン教授、それぞれのエッセイが目次の次に置かれている。むろん、こうした構成にそれほど驚いたわけではない。翻訳詩だけからなる選集ではないこと、それがいちばんの驚きであり、虚を衝かれた気分にもさせられた。『めくるめく世界』『ふたたび、海』『夏の色』『パレードが終わる』『さよなら、ママ』といった長中短篇、『迫害』という戯曲集からも採られているからだ。詩集を編むのに散文作品から抽出する? さらには詩3部作を構成している長篇詩からは一部の抜粋。おまけに『意志表明をしながら生きる』から採った詩はもとの詩集の順ではないし、年代順に並べ替えたわけでもない。いったい何がしたいのか。それがまず気になった。

ところで、詩を選ぶというのはどんな作業なのだろう。わが国の先人たちはどうしていたのか。上田敏は西欧近代詩を日本に紹介するという意志をもって『海潮音』をまとめ、その後の詩壇に大きな影響を与えたが、なぜかダンテやシェイクスピアまでもが紛れこみ、また詩集からだけ選んでいるわけでもない。永井荷風の『珊瑚集』(岩波文庫)には佐藤春夫の解説がある。「先生がその詩情を培ひ詩魂を鍛冶されるために常に讀誦される海外の詩篇を、愛誦のあまり譯出されたものの一卷がある。この珊瑚集が卽ちそれである」とし、翻訳をする動機として「當時わたくしが好んでこの事に從つたのは西詩の餘香をわが文壇に傳へようと欲するよりも寧この事によつて、わたくしは自家の感情と文辭とを洗練せしむる助けになさうと思つたのである」という荷風の言葉を載せてもいる。そして中原中也は『ランボオ詩集』(岩波書店)で「韻文で書かれたものの殆ど全部である。たゞ数篇を割愛したが、そのためにランボオの特質が失はれるといふやうなことはない」と断言する。また安藤一郎は「ロレンスの一生と、それに必然的に伴う精神の歴史を、明瞭にあらわすように、選び整えたものである」とD・H・ロレンス『愛と死の詩集』(角川文庫)で自らの構想を明言する。高橋健二は「一つの詩の一部分だけをとったものが終りの方に少しある。(略)一冊の中に多種多彩なゲーテの詩をできるだけ多く盛り込もうとすれば、省略もまたやむを得なかったのである」(『ゲーテ詩集』、新潮文庫)と割愛の理由を述べる。一人の詩人を初めて紹介するときと、その詩人が知れ渡った後で詩集を編むとき、また多数の詩人の中から選ぶときとでは当然、選者の向き合う態度も変わるだろう。

いずれの場合であれ、結局、選者は次の谷川俊太郎の立場に立たされるのではないか。「茨木さんの詩を選ぶのは難しいことではありませんでした。好きな作、そうでもない作が私の心の中ですでに決まっていたからです。世評の高い作でも、私の眼から見て代表作とするに足りないと思えば、選から外しましたが、詩の好き嫌いは批評とはまた別の次元にあるので、私以外の読者の意見に耳を傾けて、選び直した作もあります」(『茨木のり子詩集』、岩波文庫)。谷川は自選詩集の場合でも同様のことを言っている。「自選の基準には当然作者自身の好みが反映されていようが、同時に比較的人に知られているもの、そして一度でも人にほめられたことのあるものを、ひとつのよりどころとした」(角川文庫)。

『夜明け前のセレスティーノ』

レイナルド・アレナス 著/安藤哲行 訳

発行元の国書刊行会さんによる

紹介ページはこちらへ

では『自作の墓碑銘』の選者たちはどのような考えでアレナスの詩を選択したのか。「わたしたちの選集は、それぞれの詩の規範性、英語での潜在的影響、アレナスの作品全体の中での代表性、全体の年代的な多様性、そして詩の長さ・形式・主題のバランスに基づいている。わたしたちは詩篇、あるいは長篇詩の中でもそれ自体詩として通用する一節(例えば、『製糖工場』から「夜、黒人たち」)を選び、アレナスは見境なくジャンルの境界を横断していることから、小説から詩や散文詩をも抜粋した(例えば、『夏の色』からは見事な「ありえない夢」)」とウォッシュボーンは述べる。

確かに、ボルヘス同様、詩人として人々の記憶にとどまりたいと願っていたアレナスの作品には、小説においても散文詩のようなところが、あるいは散文と詩が渾然一体となっているようなところが頻出する。中篇『アルトゥーロ、いちばん輝いている星』がそのいい例であり、『夜明け前のセレスティーノ』もそう。彼らが用いなかった長篇『真っ白いスカンクどもの館』(インスクリプト、近刊)からでも例を挙げることができる。

月が死神を照らし、死神は中庭の真ん中できらめく白い星のように見える。輪っかは、死神が持ってる棒切れに押されて、転がる、転がる。ドアは大きく開いている。中庭は光りに光り、月がだんだん降りてくる。屋根のハトたちがポー、ポーと鳴く。月が降りる、降りる。死神が光る、光る。拝啓・・・・・・。死神は、初めて、輪っかが回るままにする。輪っかはぼくの手もとまで来る。死神は両腕を上げ、月は笑いころげる。家が輝きに輝きはじめる。死神はいっそう両腕を上げる。すっかり自由になったというように。罪をつぐないおえたばかりの人間のように。耐えがたい責任をついにまぬがれる人のように。ハトたちが、ポー、ポー。拝啓・・・・・・。ぼくは輪っかをつかみ、中庭の真ん中で遊びはじめる。ハトたちがポー、ポー。輪っかが、ポー、ポー。中庭がポー、ポー。死神がポー、ポー。

『真っ白いスカンクどもの館』原書

El palacio de las blanquisimas mofetas

(Tusquets Editores, 2001)

この文中の「拝啓・・・・・・」は、アメリカにいる母親が主人公フォルトゥナートに宛てた手紙の書き出しであり、語り手だけでなく登場人物たちの声が独唱、重唱となって響くポリフォニックな小説とすれば、この言葉だけでもう一つ、遠くからの声が聞こえてくることになる。それはさておき、この「拝啓……」を削除すれば、この部分ももはや散文詩と言えるだろう。

それでもなお、小説として発表したものと、詩として書きあげたものとの間には厳然とした差があるのではないか。単純なことだが、一篇の詩は一篇の詩として書かれている。『ふたたび、海』のように作品が散文と詩篇で構成されていても、その詩篇は『ふたたび、海』という小説の重要な構成要素である。その『ふたたび、海』さえ取り込んでいる『夏の色』からは、前述したように「ありえない夢」が抜き出されているが、この詩は「ぼくは〜を夢見ていた」という言い方を繰り返して、夢に見たものを列挙していき、「ぼくは世界の恐怖すべてが一つの夢であることを夢見ていた」で終わる。アレナスが最後まで書いていたこの『夏の色』についてはかつて「抑圧との闘い」というタイトルで雑文を書いた(『モダニズムの越境』所収、人文書院、2002)が、戯曲、言葉遊び、書簡、エッセイ、お話、プロローグとエピローグを本文半ばに置くという破格、等々、アレナスの作品の中では最も斬新な書き方であり、小説の書き方からも自由になる、ジャンルを飛び越えようとする(いや、アレナスの場合無意識のうちにそうなるのかもしれない)、そんなことを目ざしたものとさえ言える。従って、逆に、こうした詩の選集を作るときには抜き出しやすいのかもしれない。あるいはアレナスの詩的世界を示す、そしてその世界の特長となるものを実証していくという論文としては必要なことだったのかもしれない。

この構成のあり方以上に引っかかるのは、やはり詩の選択。例えば、死はアレナスの一つの強迫観念でもあったが、死をめぐっては実に多くの詩が『意思表明をしながら生きる』に収められている。同書は4部に分かれ、その第2部が「地獄からのソネット」としてまとめられた37篇のソネット。そのうち8篇が1行目に「死」「死者」「死ぬ」等々、死に関わる言葉が出てくる。1行目がそのまま詩のタイトルとして使われることが多々あることを考えれば、いかに「死」を意識していたかの証ともなるだろう(むろん全体を見れば「死」といった言葉を含む詩の数ははるかに増える)。その8篇の内から選ばれているのは4篇。ところが、1971年にハバナで書いた「どんな生も死なのだろうから」という次の詩は選ばれていない。

どんな生も死なのだろうから、

死から生が生じるのだろうから、

生まれることは、死に向かって生きること?

死ぬことは、生を確認すること?

だが、すべてが生きながらの死であり

どの生も豊かな死であるとき、

死ぬことは、生を選ぶこと?

生きることは、死を受け入れること?

死がぼくたちの生を取り囲むとき

生だっただけでなく死でもあった生を

(生、なぜなら死で頂点に達するから、

死、なぜなら生が何かぼくたちには分かったから)

どんな新たな生がその死から生じるのか?

生を生み出す死はどんな死なのか?

この詩はなぜ採択されなかったのだろう。直截なメッセージは詩ではない? 詩趣不足? 先に立てた方針に合わない? 好きじゃない? 選者たちの言葉には、好き嫌い、という言葉はなく、あくまでも学問的に、いわば自論を展開するために必要なものを選んでいるように思われてならない。大学の出版局から出すことで制約があるのかもしれない。ただ、ほぼ75ドルもする詩の翻訳本がそうそう売れるとも思われない。長いエッセイと言うよりは論文を載せるスペースがあるなら、もしくは、ゆったりとした組み方を変え、もう少し行を詰めて、『意思表明をしながら生きる』のすべてを訳したほうが、読者の期待に応えられたのではないか。この詩集の序文でアレナスは次のように語っている。

ここに、この20年の間に書いた、大ざっぱに言えば短い詩を集める。若い頃の詩は幸いなことに失われた。最も長い詩はと言えば、おそらく、『ハンセン病病棟』というような客観的なタイトルのもとに集められて刊行されるだろう。/この本のテキストは絶え間ない堕落のもとで生きた人間の荒々しくきっちり刻まれたインスピレーションである。バティスタの暴政の間の貧困の悪化、カストロ主義の下での権力の堕落、資本主義におけるドルの下落――おまけに、ぼくは、今や20世紀の最大の脅威に屈している世界一人口稠密な町でこの9年暮らしてきた。ぼくはそうした恐怖すべての目撃者であり、それがこうした詩をもたらした。/まもなくぼくのうちで残るものは粘り強く整理されたこうした言葉だけになるだろう。それを他の人たちと共有しないのはエゴイズムかもしれない。つまり、まさしくそれらの言葉は成し遂げられた復讐の産物なのだ。/ぼくは地獄を、ぼくが生きることになった現実の唯一の持ち分を親しげに眺めてきた。それをかなり満足して生き、歌った。だから始めから終わりまでそうすることにしよう。ただ自分がまだしていないことに対して悔いが残るばかりだ。最後の時まで、平静とリズム。(ニューヨーク、1989)

この序文だけでも詩人アレナスの生と、「ぼくの恋人、海」という長い詩を含めて63篇から成る『意思表明をしながら生きる』という詩集の核が垣間見える。だからこの詩集を、と言うのは、好き嫌いということはあるにせよ、妥当ではないだろうか。

ただ『自作の墓碑銘』の功績にも目を向けなくてはならない。まずは、アレナスの詩の英訳はネット上に散見するが、そうした拡散するアレナスの詩の世界を1冊の本という媒体の中に凝縮したこと。さらにはプリンストン大学の図書館に収蔵されているアレナスの草稿にじかに当たり、これまで日の目を見ていなかった作品を救い出していること(もしかするとアレナスは破棄したかったのかもしれないが)。残念ながらその成果を選集の最後に置いてしまった。そのため、『意思表明をしながら生きる』や『インフェルノ』のように、「自作の墓碑銘」という詩で本が閉じられるということがもたらす効果はない。せっかくの訳詩集なのに、この詩を最後に置かないというセンスは理解できないが、本書は2015年のPEN翻訳詩賞の最終候補の1つとなった。受賞はしなかったが。

選ぶということは、他を棄てること。何であれ棄てられない性分なので、選集を作るという大役が任されたときどうするだろう。中也のような自信はないし……。

(2015.7.11)

* * *

映画のパンフに載せた拙訳「自作の墓碑銘」を以下に転載しておきたい。転載とはいうものの、この機に改訳した。

「自作の墓碑銘」

月に恋したヘボ詩人、

恐怖だけが財産だった、

それで十分だった、彼は知っていたから、

自分が聖人じゃないので、人生は危険か禁欲かであることを、

どんな大きな野望も大きな錯乱であり

最低の恐怖にはそれじたい魅力があることを。

生きるために生きたが、生は死をありふれたものとして見ること

ぼくたちが素晴らしい肉体を、あるいは運を残らず賭けるような。

最高のものはぼくたちが後に残すものであることを彼は知った

――まさしくぼくたちは去っていくのだから――。

ありふれたものはすべて忌まわしいものとなり、

生きるための場所はひとつしかない、それはありえない場所。

監獄を知った、公職追放を、

亡命を、人間のいやしさに特有の

数多くの犯罪を、

だがいつも克己心がつきそい

助けてくれた、タイトロープを歩くとき

朝の輝きを満喫するとき。

そしてふらつくときには現れたものだった

無限へと飛びだせるひとつの窓が。

好きじゃなかった、儀式や演説、哀悼や叫び

そして骸骨が眠ることになる砂の墳墓は

(死後でさえ平穏に生きたくはなかった)。

遺灰は海にまくよう命じた

そこではたえず流れるはず。

彼は夢を見る癖を失くさなかった、

自分のいる海に若者が飛び込んでくれるのを願っている。

(ニューヨーク、1989)

|